C’est un fait : dans nombre d’entreprises qui ne connaissent pas de périodes de fermeture, la prise des congés payés est largement – voire totalement – laissée à l’initiative des collaborateurs, qui définissent eux-mêmes les dates prévisionnelles de leur départ. La validation de ces souhaits, lorsqu’elle est formalisée, est presque systématique et les quelques retouches ou reports que l’on peut constater sont le plus souvent motivés par la volonté d’éviter un trop grand nombre d’absences simultanées. En sens inverse, il serait sans doute difficilement admis que l’employeur mène le processus de manière unilatérale, en définissant lui-même et en imposant les dates de départ des collaborateurs.

Sans remettre en cause le principe d’une certaine souplesse, ni celui de la prise en compte des souhaits des salariés, il n’est pas inutile de rappeler que le mode opératoire défini par la loi donne à l’employeur un large pouvoir décisionnel, et qu’il intègre des sanctions (pénales notamment) lorsque ces prérogatives ne sont pas mises en œuvre.

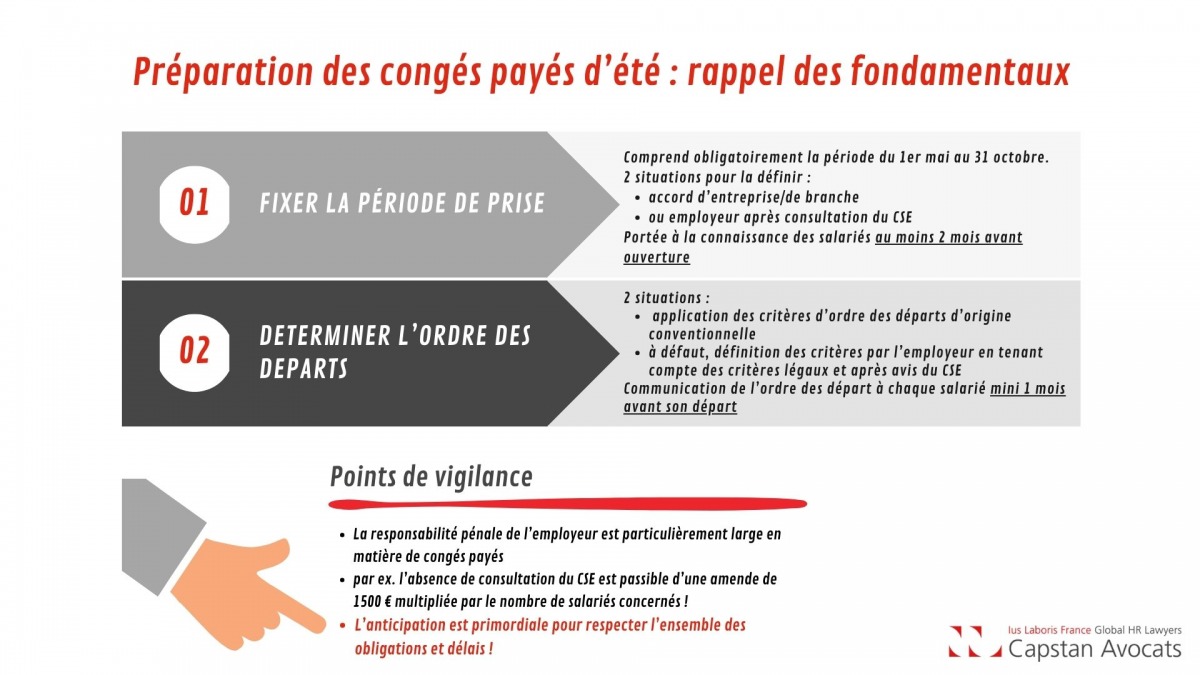

Fixer la période de prise des congés

Ainsi, s’agissant tout d’abord de la fixation de la période de prise des congés, qui doit au moins comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, deux situations peuvent être rencontrées : soit cette période est définie par accord d’entreprise ou accord de branche, soit elle doit être définie par l’employeur après consultation du CSE. La méconnaissance de cette obligation consultative est sanctionnée d’une amende pouvant atteindre 1.500 € (7.500 € pour les personnes morales) prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction

Rappelons par ailleurs que la période de prise des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés (par affichage, insertion sur l’intranet…) au moins deux mois avant son ouverture, soit le 1er mars au plus tard si elle débute le 1er mai. Cela conduit donc à devoir organiser la consultation du CSE, lorsqu’elle est nécessaire, au cours du mois de février : pour l’été 2024, il est donc déjà trop tard si rien n’a encore été fait.

Déterminer l’ordre des départs

S’agissant de l’ordre des départs en congés, c’est-à-dire de la détermination individuelle des dates de départ, deux situations peuvent encore être rencontrées :

- Si les critères permettant de fixer l’ordre des départs sont définis par voie d’accord collectif, d’entreprise ou de branche, il faudra en faire application. A titre d’illustration, on peut ici évoquer l’article 85 de la convention de la Métallurgie, retenant que « l’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :

- l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;

- la situation de famille ;

- la date de présentation de la demande de congé ;

- l’ancienneté dans l’entreprise. »

- S’il n’existe aucun dispositif conventionnel établissant les critères permettant de fixer l’ordre des départs, ceux-ci seront définis par l’employeur après avis du CSE, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires (en rappelant que les salariés pacsés ou mariés, travaillant dans la même entreprise, ont droit à un congé simultané), de la durée de leurs services chez l’employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Sur ce volet encore, l’absence de consultation du CSE est passible des sanctions pénales évoquées ci-dessus.

Lorsque l’ordre des départs est fixé, il est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

Une fois de plus, on soulignera la nécessité d’anticiper : si le premier départ intervient dès le début de la période des congés payés (c’est à dire le 1er mai), l’intéressé devra en avoir été informé le 1er avril au plus tard. Par conséquent, si elle est nécessaire, la consultation du CSE sur l’ordre des départs devra être réalisée courant mars au plus tard.

Plus encore, si l’on veut tenir compte des souhaits des salariés dans la fixation des dates de départ, c’est en amont qu’il faudra les recueillir, et donc dès le mois de février, en prévision de la période estivale future.

S’agissant enfin de la modification de l’ordre et des dates de départ, celle-ci ne peut intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance défini par accord collectif d’entreprise ou de branche ou, à défaut, au moins un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles qui sont appréciées de manière restrictive.

Quels points de vigilance ?

A la lumière de ces principes, il n’est naturellement pas question de prétendre qu’une gestion des congés payés menée de manière totalement unilatérale par l’employeur serait préférable. Toutefois, la prise en compte des souhaits exprimés par les salariés, ou bien le témoignage d’une grande souplesse dans les délais de prévenance ou dans la fixation des dates de départ ne constituent pas des causes exonératoires de la responsabilité pénale, qui est particulièrement large en matière de congés payés. Ainsi, toute méconnaissance des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du code du travail, et des dispositions règlementaires prises pour leur application, est passible des sanctions pénales évoquées précédemment, appliquées autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Et, s’agissant par exemple d’une information tardive de la période des congés payés, c’est la totalité de l’effectif de l’entreprise qui sera concerné par l’infraction. Ce n’est pas négligeable.

Il faut donc nécessairement chercher à conjuguer une forme d’adéquation aux souhaits exprimés par les collaborateurs avec les exigences légales, et cette démarche passe nécessairement par une plus grande anticipation que celle qui est régulièrement constatée dans les entreprises.

Ajoutons enfin que les règles matérialisant des obligations pour l’employeur constituent autant de droits pour les salariés : le droit de connaître au moins deux mois à l’avance la période des congés payés, le droit de connaître la date de son départ au moins un mois à l’avance, le droit de savoir – au travers de la consultation du CSE – sur la base de quels principes l’ordre individuel des départs a été établi… Par conséquent, un risque civil, dont la probabilité de réalisation est sans doute plus élevée, s’ajoute au risque pénal, puisque tout salarié dont le départ en congés ne serait pas traité dans le respect de ses droits peut prétendre en subir un préjudice, dont il peut solliciter réparation. Vient s’y ajouter la possibilité de refuser légitimement un départ en congés qui ne serait pas organisé en conformité avec la loi, sans que le salarié ne puisse alors être considéré comme fautif.